便衣队武装组织形式是鄂豫皖革命根据地的一大创举。在中央苏区、湘鄂赣、湘鄂西、湘鄂川黔等苏区,都没有产生这种武装形式。便衣队的横空出世,是在鄂豫皖革命根据地不断遭受敌人摧残、敌我力量对比极为悬殊的特定历史情况下产生的。

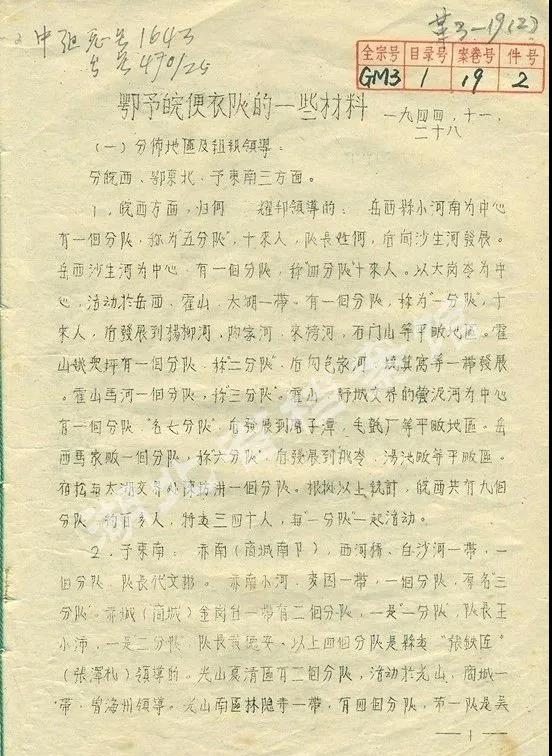

郭述申于1944年11月28日撰写的《鄂豫皖便衣队的一些材料》

便衣队最早诞生在鄂东。自1933年8月开始,黄安、河口等县部分县、区、乡、村干部携带武器,转入地下继续坚持斗争,自然而然地产生了身着便装的武装工作队,一面游击作战,一面掌握政权,敌人很难对付。这种斗争形式经中共鄂东北道委总结推广以后,引起了鄂豫皖省委的重视,认为便衣队“是极为适宜的一种游击武装的方式”,“要建立白旗下的群众工作与秘密组织工作,首先最有效的还是发展便衣队的组织”。并“决定用党、苏维埃、红军与游击队的全部力量,去发展这种武装形式”。接着,省委委托鄂东北道委在罗山县卡房举办便衣队训练班,调各区、乡立场坚定、斗争坚决的同志进行轮训,总结斗争经验,培养骨干,大力发展便衣队组织。在三年游击战争期间,便衣队进入蓬勃发展时期。从1935年夏到1937年春,据不完全统计,便衣队先后发展到82个,共600余人,遍布鄂豫皖边区22个县。其中,由鄂东北道委组建并在鄂东北地区活动的便衣队有近40个。

便衣队之所以能在敌强我弱的斗争环境中成为一种适宜的武装斗争形式,主要原因:一是组织严密。党政军三位一体,履行党组织和苏维埃政府的职能,发动群众,袭扰敌人,作用很大。二是队伍精干。10人左右一队,目标小,能打易跑,敌人不易发现。三是行动飘忽。便衣队多在夜间活动,选准目标,不打大仗,摸清情况,快打快撤,容易避开敌人的“清剿”。便衣队的这些特点,正好适应了游击战争的需要。它与红二十八军和独立团、游击师等地方武装相配合,为坚持游击战争作出了重大贡献。