1964年12月,周恩来总理在第三届全国人大一次会议上发出向大寨学习的号召。会后,轰轰烈烈的“农业学大寨”运动迅速在全国铺开。英山县积极响应号召,以大寨为榜样,为改善生产和生活条件,开展了大范围的农田水利建设。

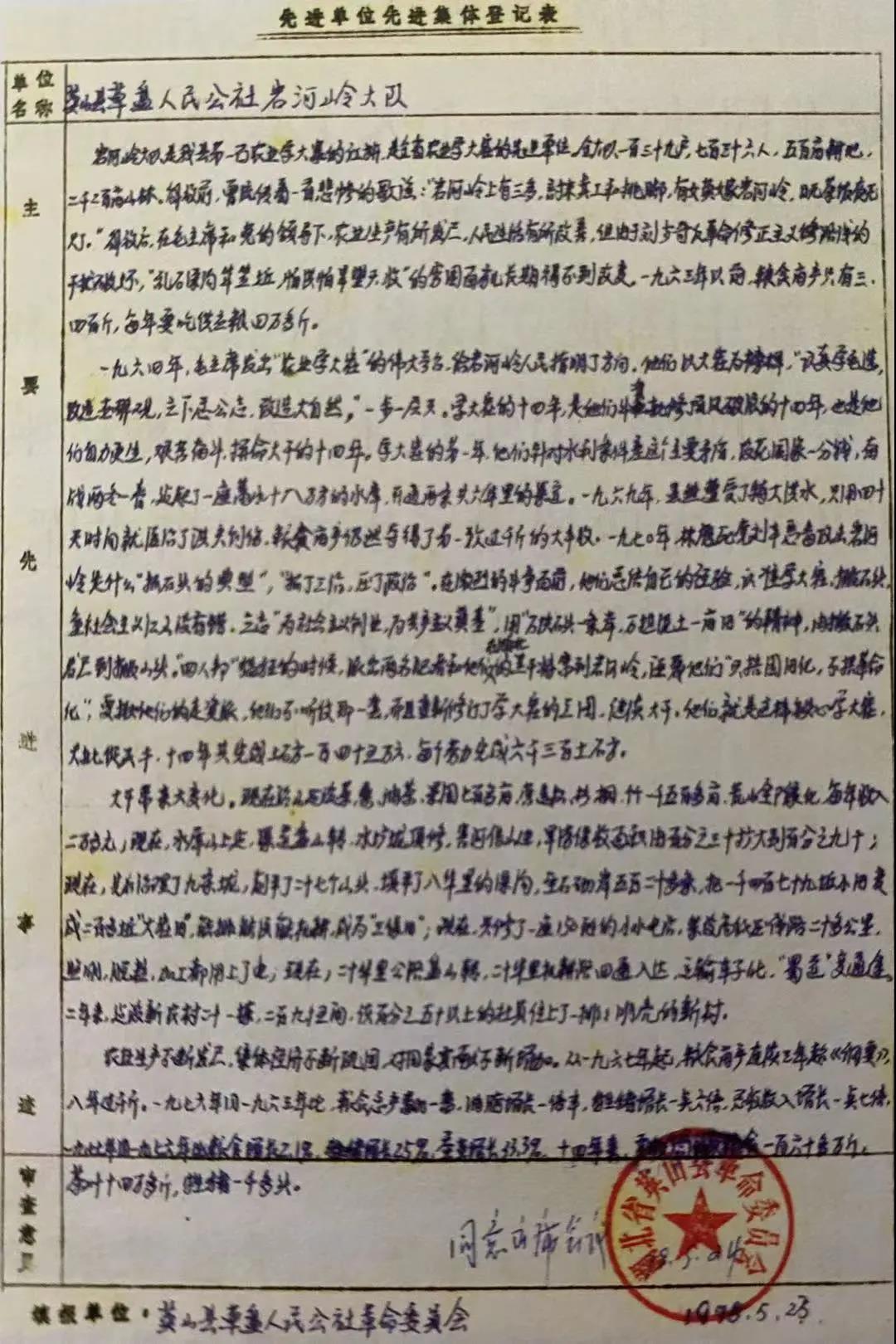

英山县红花公社岩河岭大队是“农业学大寨”的先进典型。岩河岭大队位于海拔900多米的山岗上。1964年前,仅有361亩水田、150亩旱地,且分散在十一条乱石深沟两侧。粮食亩产仅四五百斤,每年吃国家供应粮三四万斤。1964年起,岩河岭大队党支部书记段昭为改变落后面貌,以愚公移山的精神,开山炸石,战胜各种困难,先后修筑了水库,盘山渠道,改造了低产田,发展林业经济,实现了生产大变化。

英山县一方面组织干部分批赴山西省昔阳县大寨参观学习、开展巡回报告,凝聚共识。另一方面认真总结岩河岭大队先进经验,在全县广泛开展“远学大寨,近学岩河岭”的群众运动。并组成三个调查组深入全县各地开展调查研究,踏访了全县43个公社、300多个大队,登上了200多个山头,勘察了192条大小河流,摸清了高山、丘陵等不同地形的自然特点,制订出综合治理的蓝图。1971年,英山县委作出《关于精简上层,充实基层,改进领导作风的决定》,决定每年从县级机关抽出三分之二的干部,由县委常委带领到公社、大队蹲点劳动,与群众同住同吃同劳动,掌握一手材料,解决实际问题。至1975年,轮换下农村的县级机关行政干部达480人,占总数的85%。在“农业学大寨”运动中,英山高度重视组织发展工作,吸收工地优秀分子入党入团。仅张嘴水库工地一年就发展党员231名、团员660名。他们在各自岗位上,以大干社会主义农业的革命气魄,带领群众改天换地,成为英山“农业学大寨”运动中的中坚力量。

英山农业学大寨先进事迹材料

1970年至1975年期间,全县移河改道540公里,修筑河堤400多公里。建成大(Ⅱ)型水库1座、中型水库1座、小型水库27座,开挖渠道560多公里,兴建垅顶塘1000多口,塘堰蓄水量由1969年的3674万方增加到1.0811亿方,旱涝保收面积由7.36万亩增加到14.9万亩。建小水电站65座,装机总量2396千瓦时,全县88%的公社、64%的大队实现通电。开田改地4.1万亩,平整土地搞园田化3万多亩,改良土壤10万多亩。新修公路70条、335公里。治山造林42万亩,新建和扩建千亩以上茶、桐、桑、油茶、板栗、漆树等基地36个、14万多亩。完成农田基本建设土石方6600多万方,相当于过去20年的3倍。

1973年,湖北新闻电影纪录片《英山巨变》,记录了英山人民坚持自力更生,艰苦奋斗,实行山水林田综合治理,改变落后面貌的动人情景。1974年12月,在湖北省“农业学大寨”的经验交流大会上,英山县《坚持继续革命,发展大好形势》的报告列入大会典型材料,岩河岭大队、长冲茶场等14个大队获全省“农业学大寨”先进集体。1975年9月,在全国“农业学大寨”会议上,英山被授予全国“农业学大寨”先进县之一。

湖北省主要领导对英山“农业学大寨”成绩给予了高度肯定。省委书记张体学1973年5月实地查看岩河岭、詹河水库、满溪坪改河工程后,认为英山“有看头,值得宣传,值得全省搞农村工作的人学习”。1975年11月,省委第一书记赵辛初在英山县四级干部会议上指出:“英山县的人民,英山县的贫下中农,英山县的共产党员,英山县的共青团员,英山县的广大干部,学大寨是学出了成绩的,学大寨是认真的。”

英山县“农业学大寨”运动,以实际行动抵制了当年动辄批判“唯生产力论”的左倾错误,发扬了自力更生、奋发图强的干事创业精神, 改善了农田水利基础设施,提高了广大人民群众生活水平。其敢与恶劣环境相抗争的奋斗精神激励了一代又一代人,成为宝贵的精神财富。